All’età di sei o sette anni le mie vacanze estive consistevano essenzialmente di intere giornate passate in sella alla bicicletta, su e giù per il piccolo quartiere in cui abitavano i miei nonni. Nella periferia comasca, dove tutti si conoscevano gli uni con gli altri, transitavo spesso davanti al garage del signor Loris, un vecchio meccanico, sperando di trovarlo intento a trafficare coi suoi attrezzi. E quando vedevo che la saracinesca era alzata, inevitabilmente mi fermavo a sbirciare la sua collezione di Moto Guzzi d’epoca: erano color rosso fuoco, risplendenti di cromature, e ogni tanto il signor Loris ne accendeva una per me e mi faceva salire in sella. A occhi aperti, mentre ritornavo verso casa per la cena, sognavo di sfrecciare anch’io su una Moto Guzzi rossa e scintillante, invece che sulla bici da ragazzina rosa e viola che avevo ereditato da una lontana cugina ormai troppo grande per usarla.

Una volta a casa, la mia Moto Guzzi immaginaria finiva parcheggiata accanto a una polverosa bici da corsa con la quale mio papà aveva gareggiato in gioventù. Non se ne era mai disfatto (per fortuna!), nonostante i suoi giorni da corridore fossero finiti; ogni tanto, anzi, le dava una ripulita e controllava che tutti i componenti fossero in ordine di marcia. E nonostante sapesse che quella bici era parecchio troppo grande per me, un giorno decise che avrei dovuto provarla. Perciò via le cinghiette e i puntapiedi, giù la sella al massimo, gomme di nuovo gonfie e tanto orgoglio paterno nei suoi occhi, mentre mi guardava spingere sui pedali e guadagnare velocità lungo la via. Prima che entrambi ci rendessimo conto che io non arrivavo ai freni.

La mia prima esperienza in sella a una bici d’epoca finì in questo modo: con un vasto assortimento di cerotti per me, un grosso spavento per mio papà e qualche altro anno di oblio in cantina per la bici.

Diversi anni più tardi cominciai a frequentare l’università a Milano. Vedere i miei compagni muoversi in bicicletta nei tiepidi giorni di primavera mi faceva venire voglia di poter pedalare con loro, e anche di potermi spostare più velocemente dalla stazione all’ateneo. Il problema era che qualunque bici anche solo decente, se lasciata in stazione di notte, avrebbe rappresentato un’invitante tentazione per eventuali ladruncoli. Una bici abbastanza vecchia da passare inosservata, dal valore vicino allo zero ed equipaggiata giusto con l’essenziale per poterla pedalare, invece, avrebbe fatto al caso mio. Esattamente il tipo di bici -pensavo - che anni prima mi aveva lasciato una cicatrice permanente sul ginocchio sinistro, mentre sfrecciavo giù da una discesa senza riuscire a frenare.

Grazie a un’infanzia passata tra i mattoncini Lego, mi sono sempre destreggiato abilmente nel montare e smontare cose: riparare una bici era una sfida solo leggermente più complessa, che avrei tentato volentieri. Ero curioso e pronto ad imparare qualcosa di nuovo. Perciò riportai alla luce il relitto, presi possesso del garage della nonna, dove avrei potuto trovare un banco da lavoro, degli attrezzi adatti, stracci e guanti, e cominciai le operazioni di smantellamento. Man mano che il lavoro procedeva, tuttavia, mi rendevo conto della qualità di ciò che avevo tra le mani: sotto un leggero strato di sporco, i pezzi in lega d’alluminio marchiati Campagnolo erano in perfetto stato di conservazione. Il loro design era funzionale eppure elegante. E il telaio polveroso si rivelò verniciato del suo splendido blu metallizzato originale, con pantografie e decal gialle a contrasto che riportavano il marchio De Rosa. Ogni singolo pezzo della bici riusciva ad essere smontato e rimontato senza alcuno sforzo, con così tanta facilità da convincermi che stessi avendo a che fare con un oggetto speciale, qualcosa che avesse resistito alla prova del tempo fino ad arrivare a me con ancora maggior fascino. Quella non era certo una bici da abbandonare fuori da una stazione: meritava di essere riportata al suo status originale di purosangue da corsa.

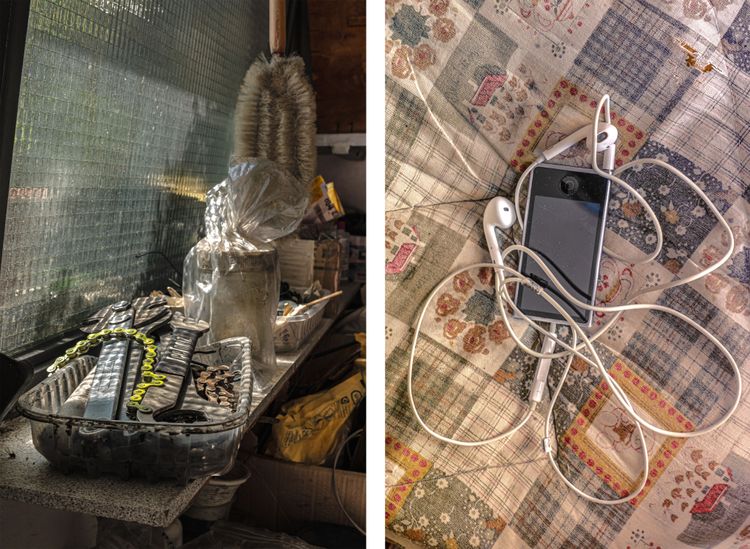

Fu il mio primo progetto di restauro. Lo portai avanti lentamente e con cautela, temendo di poter inavvertitamente danneggiare qualcosa ma, allo stesso tempo, comprendendo in che modo risolvere ciascuno dei problemi che pezzi vecchi di quasi quarant’anni avrebbero potuto presentare. Imparai che spazzolini da denti e scovolini per pipe sono strumenti essenziali per una pulizia accurata, o che piccoli segni e graffi alla vernice aumentano il valore storico di un telaio, perché testimoniano il suo passato; Imparai a misurare col calibro il diametro delle sfere dei cuscinetti che inevitabilmente cadevano a terra e finivano perdute. Ma soprattutto realizzai che un restauro soddisfacente si basa sulla pazienza. A mio avviso, ogni singolo componente di una bici d’epoca dev’essere disassemblato, ripulito e controllato, dalla prima vite all’ultimo bullone. Bisogna poi reperire le parti mancanti, e non può trattarsi di repliche: aspettare di imbattersi in un ricambio originale e adeguato al periodo storico può essere dispendioso in termini di tempo, però aggiunge valore non solo alla bici finita, ma all’intero processo messo in atto per restituirla, il più fedelmente possibile, all’idea originaria con cui era stata progettata e fabbricata.

Mi ci vollero mesi, per finire la De Rosa; non appena ebbi terminato il restauro, però, sentii che avrei potuto ricominciare daccapo: c’erano così tante biciclette che meritavano di essere salvate dall’oblio, ognuna con caratteristiche costruttive praticamente uniche. Allo stesso tempo, dettagli quali la lavorazione di una testa forcella o l’alleggerimento delle congiunzioni potevano essere considerate il marchio di fabbrica di uno specifico telaista in un periodo specifico. Avevo ancora molto da imparare. E così, nel garage che ormai avevo interamente colonizzato cominciarono ad accumularsi telai su telai, e parti di ricambio “ordinatamente” stoccate. Incontrai anche dei buoni amici, con cui condividevo la stessa passione: Alex, Andrea, Daniele, Jacopo e Luca. Insieme, setacciavamo i mercatini dell’usato in cerca di vecchi pezzi rugginosi, oppure ci aiutavamo nelle riparazioni, o ancora aguzzavamo la vista in cerca di telai interessanti, informandoci su di essi. Grazie a loro, restaurare una bici non era più questione di pura meccanica: ogni lavoro diventava una festa che ci lasciava, oltre che decisamente sporchi, soddisfatti, grati e felici.

Quattro anni fa Daniele, Alex e io abbiamo aperto una pagina Instagram condivisa, Cyclico, sulla quale pubblichiamo foto dei nostri ferrivecchi e degli eventi a cui partecipiamo. Cerchiamo anche di consigliare nuovi appassionati nella scelta e nell’assemblaggio delle loro bici, oltre a condividere aneddoti sulla storia del ciclismo. I nostri approcci al mondo della bicicletta non possono essere più diversi tra loro: Daniele è il corridore, sempre pronto a balzare in sella e a lanciarsi sul tracciato a folle velocità. Alex è una sorta di nomade ciclista sempre in giro per posti stupendi come la sua Sardegna, e spesso le sue uscite si concludono in riva al mare, su di una spiaggia assolata. Per quanto riguarda me… Se state leggendo questo articolo, a questo punto dovreste aver capito cosa mi piace. Nonostante le nostre differenze, amiamo incontrarci per discutere nuove idee e per proporre progetti futuri. L’essenza stessa di Cyclico è la somma delle nostre visioni e della nostra diversità.

Nel luglio di quest’anno ha avuto luogo la prima ciclostorica organizzata da noi: un evento schietto e rilassato, dall’atmosfera famigliare, che ci ha fatto divertire tantissimo sia pedalando tutti assieme per una manciata di chilometri, sia chiacchierando, poi, con vecchi e nuovi amici davanti a qualche birra. A dire il vero, non è che io abbia proprio pedalato: quello era compito di Daniele. Io ero lì in veste di meccanico del gruppo, oltre che, ovviamente, per la birra. Abbiamo chiamato l’evento Fast Rust, ruggine veloce, e stiamo già lavorando alla prossima edizione.

Nel 2019, però, ho effettivamente partecipato a L’Eroica, a Gaiole in Chianti: un’esperienza meravigliosa finita troppo presto, quando verso metà percorso la suola delle mie scarpette si è completamente lacerata e ho dovuto proseguire a piedi nudi per qualche chilometro ancora, prima di abbandonare. Ma non fa nulla: ho una moderna mountain-bike con cui mi arrampico per boschi ogniqualvolta io ne abbia voglia, senza dover temere di perdere qualche minuscolo pezzo fatto negli anni ’60 o ’70 e che oggi sarebbe impossibile da rimpiazzare. Le biciclette d’epoca sono divertenti da pedalare, ma io preferisco giocare a fare l’Indiana Jones con i miei amici, salvando telai dimenticati in qualche scantinato oscuro. Non lo faccio certo perché penso che una bici vecchia di cinquant’anni possa reggere il confronto con una moderna: la tecnologia ha fatto passi da gigante, migliorando di molto la fruibilità e le possibilità del mezzo. Credo che ciò che mi stimola sia un mix tra curiosità, desiderio di conoscere e di mettere la mia conoscenza alla prova di problemi pratici, l’appeal unico dei telai d’acciaio cromati e variopinti e l’ammirazione per la superiore maestria degli artigiani che li hanno costruiti interamente a mano. Tutto ciò non mi rende certo un restauratore professionista, ma mi sta bene così. Vorrei mantenere la mia passione quello che è: una maniera, per me, di scoprire, creare, passare del tempo insieme a persone fantastiche e divertirmi, giocando con la ruggine.